Le mardi 22 janvier, dans le journal télévisé de 20 h 00 de France-2 [1], François Lenglet [2] s’est laissé aller aux confidences. La première – et elle n’est pas nouvelle en réalité - consistait à dire qu’une dévaluation apporterait une solution aux problèmes actuels de la France. Mais elle était « équilibrée » par la seconde : droit dans ses bottes, l’éditorialiste économique a asséné aux téléspectateurs que cette solution ne pouvait être que transitoire. Seule une cure sévère de dévaluation interne – comprendre une baisse des salaires - était à même de faire retrouver au pays le chemin de la compétitivité.

Ces confidences étaient mises en scène dans un contexte très particulier : le chantage exercé par Renault – qui sera révélé dans sa totalité le lendemain, mercredi 23 –, mais aussi par d’autres entreprises, pour imposer aux ouvriers plus de « flexibilité », c’est-à-dire travailler plus pour gagner autant, voire moins. Nous y voilà donc : le thème de la flexibilité s’invite dans l’ordre du jour des politiques.

Dans le discours de François Lenglet revient comme une scie, toute prête à se transformer en un dramatique couperet social, la description d’une Allemagne « vertueuse » opposée à des pays qui, comme la France et l’Italie, ont trop longtemps cédé à la facilité des dévaluations successives.

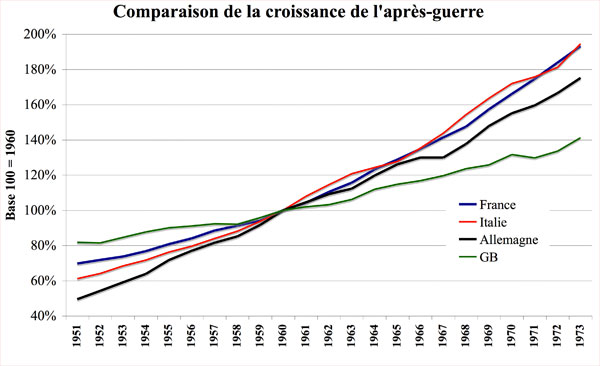

Arrêtons-nous sur ce point. Qu’est-ce qui définit la « vertu » en économie ? On peut répondre : l’inscription dans la longue durée (plus de 10 ans) d’une trajectoire de croissance supérieure à celle d’autres économies. On peut aussi répondre : la croissance de la part du secteur industriel, qui produit le plus de valeur ajoutée, dans le produit intérieur brut (PIB). Or, si l’on regarde la période de l’après-guerre, celle où aussi bien la France que l’Italie ont dévalué systématiquement, on constate que la trajectoire de croissance de ces deux pays est largement égale, voire supérieure, à celle de l’Allemagne.

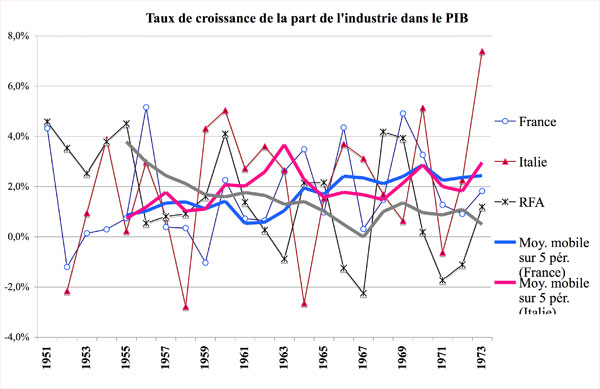

On a ici pris volontairement un indice 100 vers le milieu de la période étudiée, cela pour éviter les biais classiques des représentations depuis les origines, alors que l’on se trouve dans une période de changements importants. Il est clair, sur les graphiques 1 et 2, que les performances de l’Allemagne sont légèrement supérieures de 1951 à 1960 - ce qui est normal compte tenu de la destruction de son potentiel industriel -, mais ces mêmes performances se dégradent nettement sur la période 1960-1973.

Graphique 1

Sources : données historiques de l’OCDE.

Ces observations se répètent sur la croissance de la part de l’industrie dans le PIB (graphique 2). Certes l’Allemagne, qui en avait une part déjà supérieure aux deux autres pays en 1951 (25,8 %), conserve son avantage et atteint un pic de 37 % en 1970. Mais la France, qui était avant-guerre moins industrialisée que l’Allemagne, n’en connaît pas moins une forte croissance, son taux passant de 18,1% en 1951 à 26,3% en 1973. En fait, sa croissance est supérieure à celle de l’Allemagne (45% contre 43%). Mais c’est en Italie, pays faiblement industrialisé en 1951 (12,1 %), que l’on constate en réalité la plus forte croissance : 51 % de 1951 à 1973 (voir tableau 1). En fait, ce pays aura une monnaie “faible” à la suite de dévaluations successives jusqu’à son entrée dans la zone euro en 1999.

Graphique 2

Tableau 1

| Part du secteur manufacturier dans le PIB | |||

| France | Italie | RFA | |

| 1950 | 18,1% | 25,8% | |

| 1951 | 18,9% | 12,1% | 27,0% |

| 1952 | 18,7% | 11,8% | 27,9% |

| 1953 | 18,7% | 11,9% | 28,6% |

| 1954 | 18,7% | 12,4% | 29,7% |

| 1955 | 18,9% | 12,4% | 31,1% |

| 1956 | 19,9% | 12,8% | 31,2% |

| 1957 | 19,9% | 12,9% | 31,5% |

| 1958 | 20,0% | 12,5% | 31,8% |

| 1959 | 19,8% | 13,1% | 32,3% |

| 1960 | 20,2% | 13,7% | 33,6% |

| 1961 | 20,4% | 14,1% | 34,1% |

| 1962 | 20,5% | 14,6% | 34,2% |

| 1963 | 21,1% | 15,0% | 33,9% |

| 1964 | 21,8% | 14,6% | 34,6% |

| 1965 | 22,0% | 14,8% | 35,3% |

| 1966 | 23,0% | 15,4% | 34,9% |

| 1967 | 23,0% | 15,9% | 34,1% |

| 1968 | 23,4% | 16,1% | 35,5% |

| 1969 | 24,5% | 16,2% | 36,9% |

| 1970 | 25,3% | 17,1% | 37,0% |

| 1971 | 25,6% | 17,0% | 36,4% |

| 1972 | 25,9% | 17,4% | 36,0% |

| 1973 | 26,3% | 18,6% | 36,4% |

Sources : données historiques de l’OCDE.

Les dévaluations pratiquées en France et en Italie n’ont pas objectivement entraîné une économie « vicieuse », loin de là. En réalité, les modèles de croissance ont été assez différents. L’Allemagne, qui possédait en 1939 la deuxième industrie du monde (derrière les États-Unis), s’est vue concurrencée par des pays nettement moins industrialisés. Dans ces pays, à commencer par la France et l’Italie, la croissance des années 1950-1973 a également été un processus de transformation des sociétés, marqué par une forte industrialisation.

Il faut comparer ce processus aux avantages dont dispose l’Allemagne en 1950 : (i) elle est débarrassée de sa partie rurale la plus arriérée (la Prusse), devenue la RDA ; (ii) la présence de troupes américaines en nombre, avec leurs familles, entraîne une forte injection de dollars (monnaie rare à l’époque) dans l’économie ; (iii) est disponible une abondante main-d’oeuvre bien formée et à bon marché, qui exerce une forte pression à la baisse sur les salaires, les personnes quittant massivement la RDA pour la RFA jusqu’à la construction du “mur” ; (iv) le budget militaire est minimal jusqu’en 1956. De quoi donc relativiser le fameux “miracle” allemand… Si “miracle” il y eut dans les années 1950 et 1960, il fut bien davantage le fait des “cigales” - ces pays ayant adopté une stratégie “vicieuse” de dévaluation comme la France et l’Italie - que de la “vertueuse” Allemagne.

Là où le problème de la « vertu » ou du « vice » se pose, c’est en matière de partage des revenus. L’Allemagne a toujours eu une structure de sa richesse nettement plus favorable aux 1% les plus favorisés que dans les autres pays. Aujourd’hui, cette part – tout en restant inférieure à celle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne – est largement supérieure à celle de la France et de l’Italie. Et c’est bien là le problème…

Si nous entrons dans la logique de la dévaluation interne, rien ne garantit la croissance. Tout garantit même que la récession s’amplifiera. Mais les marges de profit seront nettement plus importantes, ce qui revient à dire que les plus riches deviendront encore plus riches, alors que les pauvres deviendront encore plus pauvres. Nous découvrons donc soudain ce que provoque l’impossibilité de dévaluer, du fait de l’existence de l’euro.

Cela place les sociétés européennes devant un choix entre deux scénarii : soit (scénario 1) donner toujours plus de gages au capital, avec la déformation de la répartition au profit du 1% le plus riche, et la montée (comme en Allemagne) de la catégorie des travailleurs pauvres ; soit (scénario 2) accepter des pertes de compétitivité telles qu’à un moment donné elles provoqueront des hausses intolérables des dettes (tant publiques que privées) pour maintenir l’équilibre social. Comme, de toute manière, la partie la plus riche de la société (les 1%) pratique de plus en plus une fraude fiscale légale, il n’y aura plus d’autre solution que de répartir la pénurie. Jusqu’au moment où une partie des classes moyennes le refusera. Et, à ce moment, nous rebasculerons dans le premier scénario.

Voici donc la magie de l’euro. Sous l’apparence de mesures techniques « neutres », et donc aisément vendables à une partie de la gauche européenne cherchant désespérément à dépasser le nationalisme, on voit se mettre en place un cadre de long terme contraignant, obligeant en fait cette gauche à capituler sur le front de la lutte des classes. Je n’ai pu résister à l’emploi de cette expression, dont il faut rappeler qu’elle n’est pas de Marx à l’origine [3]. C’est bien elle, en effet, qui décrit le mieux la situation actuelle.

Oui, la politique de François Hollande est une politique de classe, mais certainement pas celle du « prolétariat » ou, dirons-nous aujourd’hui, des salariés de l’industrie et des services. C’est ce qu’expriment, avec toujours plus de colère, les travailleurs de Renault, de PSA, mais aussi de Florange qui se sont heurtés une nouvelle fois, mercredi 23 janvier, à une fin de non recevoir de la part du gouvernement. C’est pourquoi la déconstruction de l’euro, loin d’être le terrain de prédilection des nationalistes, est un champ qui doit être investi par ceux qui prétendent défendre les intérêts des travailleurs. Faute de le faire, n’est-ce pas cher Jean-Luc Mélenchon, il ne faudra pas s’étonner de voir ces travailleurs se détourner et chercher ailleurs, et parfois dans des directions bien étranges, les moyens d’échapper à cette capitulation. La politique a horreur du vide, il faut s’en souvenir…

Cette vérité va devenir de plus en plus évidente, de plus en plus directement lisible. Merci donc à François Lenglet pour ces confidences qui ont valeur d’aveux. Même si le côté de la lutte vers lequel il penche n’est pas le nôtre...

Source : Russeurope, http://russeurope.hypotheses.org/750

Lecture .

Lecture .