Qu’y a-t-il à cacher ? Le 26 octobre, 2891 documents d’archives « top secret », soit plus de cinq millions de pages, concernant l’assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas, ont été déclassifiés et publiés sur le site des Archives nationales américaines. Toutefois, sous la pression de la CIA et du FBI, près de 300 pages de documents jugés « trop sensibles » manquent encore à l’appel. Comme prévu par la loi, elles devraient être rendues publiques dans un délai de six mois – sévèrement caviardées, peut-on supposer –, à moins d’un veto du président Donald Trump (au cas où elles demeureraient par trop compromettantes, peut-on imaginer aussi).

Au-delà de cette frustration infligée aux historiens et aux citoyens, certains des documents rendus publics ne manquent pas d’intérêt. Comme l’a mis en évidence The Washington Post, nombre d’entre eux évoquent Cuba [1]. On y trouve notamment la prévision de « la chute prochaine du régime communiste » ; les récompenses promises par le FBI pour les meurtres de Fidel Castro (100 000 dollars), son frère Raúl (20 000 $) ou Che Guevara (20 000 $) ; un brouillon du House Select Committee on Assassinations estimant après coup : « Le Comité ne croit pas que Castro ait fait tuer Kennedy car un tel acte, s’il était découvert, aurait offert aux Etats-Unis un prétexte pour détruire Cuba. Le risque n’en valait pas la chandelle. »

On découvre également, communiqué à Kennedy après l’échec humiliant de la tentative de débarquement d’une colonne anticastriste dans la Baie des Cochons (avril 1961), un mémorandum du 8 août 1962 concernant la planification d’une nouvelle invasion de l’île : « Pour prendre le contrôle des zones stratégiques clés, avec un minimum de pertes des deux côtés, environ 261 000 militaires américains devraient participer à l’opération [2]. »

Un demi-siècle plus tard, hormis les tourments infligés à la population, l’embargo économique imposé par Washington à l’île en 1962 en vertu du Cuban Democracy Act, puis renforcé en 1992 et 1996, n’avait obtenu aucun résultat : Cuba était toujours cubaine et Fidel Castro, bien que malade et ayant abandonné le pouvoir, toujours vivant. En conséquence, plus lucide que ses neuf derniers prédécesseurs, Barack Obama, en décembre 2014, entreprit de normaliser les relations. Le 22 mars 2016, lors d’une visite historique à La Havane, il déclarait publiquement à son homologue Raúl Castro : « Je suis venu enterrer le dernier vestige de la Guerre froide dans les Amériques. »

Sans mettre un terme à l’embargo, qu’il considérait pourtant « obsolète » et « cause d’isolement des Etats-Unis », Obama signa vingt-deux accords de coopération bénéficiant aux deux pays, rouvrit une ambassade, assouplit les conditions permettant de voyager dans l’île depuis les Etats-Unis, rétablit les vols réguliers. Sans que l’on puisse parler de miracle, la situation évoluait dans la bonne direction. De sorte que l’Assemblée générale des Nations unies du 26 octobre 2016 donna à qui l’observait l’impression d’avoir échoué au milieu d’un rêve surréaliste.

Chaque année, depuis 1992, s’opposant au vote des Etats-Unis et d’Israël (plus parfois des grandes puissances que sont les îles Marshall et de Palau), la totalité de la « communauté internationale », à la demande de La Havane, votait une résolution (non contraignante) réclamant fermement la fin de l’embargo illégal imposé en violation du droit international et de la Charte des Nations unies. Lors de cette session de 2016, 191 pays, sans surprise, le réprouvèrent à nouveau. Mais, cette fois, l’ambassadrice de Washington Samantha Power informa que les Etats-Unis… s’abstiendraient (Tel Aviv, évidemment, suivant le mouvement). Pour un peu, les Etats-Unis condamnaient les Etats-Unis !

Fin de la trêve. Le 20 janvier 2017, dans le bureau Ovale, Trump a remplacé Obama. A l’ONU, le 1er novembre dernier, pour la vingt-sixième fois consécutive, 191 nations sur 193 ont offert une nouvelle victoire morale à Cuba. Mais, revenant sur l’abstention de l’an dernier et méprisant ostensiblement le monde entier, l’ambassadrice américaine Nikki Haley, au nom de la Grande Puissance Impériale, a opposé à nouveau un « non » retentissant à la condamnation de l’embargo (Tel Aviv s’est aligné, faut-il le préciser).

C’est à Miami, le 15 juin, dans le Théâtre Manuel Artime (du nom de l’ancien responsable politique de la « Brigade 2506 » qui mena la tentative d’invasion de la baie des Cochons en 1961) que Trump, dans son obsession de détruire l’héritage d’Obama, annonce son grand dessein. Entouré du sénateur républicain de Floride Marco Rubio et des pires anticastristes de la diaspora, dont certains responsables d’actes de terrorisme contre l’île, il déclare : « J’annule l’accord totalement inéquitable signé avec Cuba par la dernière administration. »

Devant une assistance acquise, il subordonne une nouvelle normalisation à la libération des « prisonniers politiques », au respect par « le régime » de la liberté d’association et d’expression ainsi qu’à l’organisation d’élections libres sous supervision internationale. Distrait de nature, il a omis cette référence aux « droits de l’homme » lors de la visite à la Maison Blanche, le 3 mars précédent, du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, artisan d’une répression implacable dans son pays, et lors de son propre voyage en Arabie saoudite – où plus de 80 personnes avaient déjà été exécutées depuis le début de l’année – du 20 au 22 mai [3].

En signant ce 15 juin le « Mémorandum présidentiel de sécurité nationale sur le renforcement de la politique des Etats-Unis à l’égard de Cuba », Trump frappe l’île au portefeuille, aggravant de fait l’embargo. Les nouvelles mesures limitent en effet la possibilité pour les Américains de visiter une île dont le tourisme est la principale ressource – mettant à profit les « douze catégories » de voyageurs autorisés par Obama, 300 000 s’y étaient déjà rendu depuis le début de l’année – et interdit les relations commerciales avec le « conglomérat militaire » (60 % de l‘économie du pays).

La réaction de La Havane se veut à la fois ferme et modérée : estimant Trump « mal conseillé », le gouvernement précise que « toute stratégie destinée à changer le système politique, économique et social de Cuba, que ce soit à travers des pressions et des impositions, ou en employant des méthodes plus subtiles, seront condamnées à l’échec », mais n’en insiste pas moins sur sa « volonté de continuer le dialogue et la coopération avec le pays voisin ».

Même aux Etats-Unis, et y compris chez les républicains, ce changement de politique ne fait pas l’unanimité. Dès le lendemain, pour ne citer que lui, le chef des affaires internationales de la Chambre de commerce nord-américaine, Myron Brillant, exprime son désenchantement. Se référant à sa volonté de continuer à agir pour éliminer « les politiques obsolètes qui mettent un frein au développement de la Nation [américaine] et de Cuba », il avertit qu’avec ce changement de cap, « les Etats-Unis cèdent les opportunités de croissance à d’autres pays, qui peuvent avoir de meilleures relations avec la nation antillaise [4] ». Moins préoccupés, d’autres évitent de prendre la rhétorique de Trump pour argent comptant. Car si, comme à son habitude, il a joué les gros bras, il n’a pas fermé l’ambassade américaine à La Havane, laissant la porte ouverte, dans l’avenir, à une possible amélioration des relations.

Sauf que…

Un peu plus de deux mois ont passé lorsque, le 29 août, le Département d’Etat annonce qu’il fait rentrer au pays la majorité du personnel en poste dans son ambassade de La Havane, considérant qu’il « ne peut plus assurer sa sécurité ». Par la même occasion, et à titre de « représailles », il expulse quinze fonctionnaires de la délégation diplomatique cubaine de nouveau présente à Washington depuis 2015.

La sombre histoire qui sert de prétexte à cette reprise de la Guerre froide a débuté à la fin 2016. Selon les termes employés par la porte-parole du département d’Etat Heather Nauert lorsqu’elle a révélé publiquement l’affaire en août dernier, plusieurs diplomates travaillant à l’ambassade américaine de La Havane ont alors fait part de « symptômes physiques » aussi graves qu’inquiétants – nausées, vertiges, douleurs faciales et abdominales, pertes d’équilibre, troubles auditifs, problèmes cognitifs, voire dommages cérébraux et surtout surdité. Selon Washington, ces incidents auraient été provoqués par un « harcèlement » dû à l’emploi de dispositifs acoustiques de longue portée émettant des sons que leur fréquence, par ailleurs, rendrait inaudibles. Le 11 août, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson évoque des « attaques sanitaires », sans être « en mesure de déterminer qui est responsable ».

Les diplomates américains vivant, outre leur présence à l’ambassade, dans des « compounds » gérés par le gouvernement cubain, celui-ci prend ces accusations très au sérieux. D’autant que Washington en rajoute chaque jour un peu plus. Le Département d’Etat affirme bientôt, sans présenter aucun cas précis, que des voyageurs américains ayant fréquenté des hôtels « ont souffert de symptômes similaires » et émet une « alerte » déconseillant tout voyage à Cuba.

L’affaire de ces sons inaudibles commençant à faire du bruit (qu’on nous pardonne cette approximation !), diverses hypothèses circulent, dont l’éventuelle implication d’un pays tiers, comme, au hasard, la Russie, ou pourquoi pas le Venezuela, opérant avec ou sans l’aval des Cubains, dans le but d’empoisonner les relations entre l’île et les Etats-Unis.

D’emblée, les autorités cubaines déploient des moyens considérables pour tenter de résoudre cette « James Bonderie » dont elles se passeraient bien. Un groupe de travail permanent constitué de spécialistes du ministère de l’intérieur et d’un comité d’experts en acoustique venus des ministères de la science, de la technologie et de l’environnement, ainsi que de la santé publique prennent les choses en main. Pour montrer sa bonne volonté, La Havane accueille à trois reprises des enquêteurs du FBI. Il leur est indiqué que le pays ne possède pas de telles technologies et que leur emploi par quiconque ne pourrait avoir lieu sans affecter des tiers ou attirer l’attention. Or, au terme de l’audition de trois cents personnes, il s’avère qu’aucun habitant des quartiers impliqués ou des zones proches des résidences soi-disant attaquées n’a été affecté ou n’a entendu ou perçu quoi que ce soit. D’autre part, nul employé cubain de l’ambassade ne s’est présenté auprès des institutions hospitalières où il reçoit habituellement des soins médicaux.

Recueil de dépositions de témoins, mesures du spectre radio-électronique et sonore dans les zones où les faits seraient survenus, prélèvement d’échantillons sonores dans ces environnements… Malgré les efforts, l’enquête piétine. Washington ne facilite pas les échanges entre les scientifiques cubains et l’équipe médicale du Département d’État fugacement présente sur l’île pour évaluer les dommages présumés causés aux diplomates. « Les autorités des États-Unis ne nous ont pas autorisés à interroger les victimes, se plaindra bientôt le lieutenant-colonel cubain Estrada Portales, chef de la direction des investigations criminelles au ministère de l’intérieur. Elles ont refusé de nous fournir les déclarations auxquelles nous leur avons demandé de procéder elles-mêmes, non seulement pour leur utilisation dans le sens strict de l’enquête policière, mais aussi afin de les remettre aux experts, aux scientifiques et aux spécialistes qui auraient pu analyser les déclarations des victimes sur la survenue des faits dénoncés [5]. » Emis par les autorités américaines, un rapport médical sur l’évaluation des vingt personnes soi-disant affectées sera bien remis aux Cubains. Particulièrement fouillé, le document tient en… une seule page.

Dans un ordre d’idée plus curieux, Estrada Portales signale : « Au moment de la notification des faits par l’ambassade des Etats-Unis, le chef du Département de sécurité diplomatique du ministère cubain de l’intérieur s’est entretenu avec le chef de l’Aire de sécurité de ce siège diplomatique et, après qu’il lui ait demandé plusieurs précisions sur ces faits, en vue de lancer une enquête, il s’est avéré que ce fonctionnaire ignorait tout de ces incidents. » Plus loufoque encore… « Ceci est surprenant pour deux raisons essentielles : premièrement, par la suite, ce fonctionnaire, chef de l’Aire de sécurité, qui avait déclaré ne pas être au courant des incidents, a été cité comme l’une des personnes attaquées ; et, deuxièmement, ce qui est non moins important : il ignorait tout des attaques contre ses fonctionnaires et leurs familles, alors que sa fonction à Cuba était précisément de veiller à [leur] sécurité (…). »

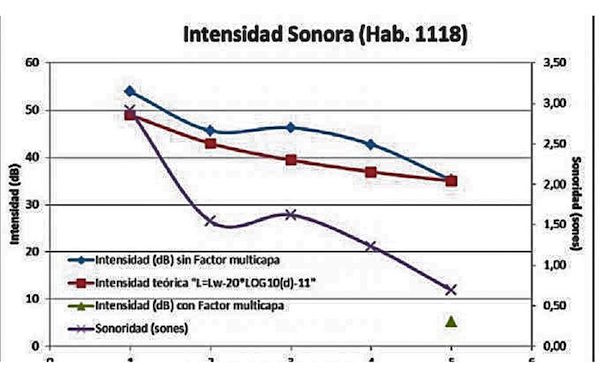

Dans le cadre de cette coopération exemplaire, les Cubains obtiennent toutefois de leur contrepartie quatorze échantillons sonores enregistrés par les victimes, entre autres sur leurs Smartphones et téléphones portables. Après une expertise technique exhaustive, le lieutenant-colonel Juan Carlos Molina Campos, ingénieur en télécommunications, constate que cette analyse « permet d’affirmer catégoriquement que les personnes ayant réalisé ces enregistrements n’étaient pas soumises à un niveau de pression acoustique élevé ». Pour les béotiens, le docteur ès sciences physiques Carlos Barcelo Pérez précise : « Les niveaux que nous avons mesurés sont de l’ordre de 74 décibels environ ; ce niveau ne correspond pas à la zone des traumatismes auditifs, car pour qu’il y ait un traumatisme permanent, ils doivent être supérieurs à 120 ou 130 décibels. » Le raffut provoqué par la sono amplifiée d’un groupe de rock, un avion au décollage, un marteau piqueur ou une explosion. Quant aux éventuels infra-sons (moins de 20 Hertz) ou ultra-sons (plus de 20 000 Hz) inaudibles mais nocifs, impossible d’en détecter.

La Havane fait preuve de patience, Washington exprime une mauvaise humeur grandissante. D’assez mauvaise foi d’ailleurs. En effet, les Etats-Unis ont de l’expérience s’agissant de ce type de désagrément. Dans la recherche de la vérité, ils pourraient se montrer plus performants.

En janvier 1990, au Panamá qu’ils venaient d’envahir, le général-dictateur Manuel Noriega, réfugié dans la nonciature apostolique et assiégé par leurs troupes, dut subir les décibels déchirants de puissants haut-parleurs débitant du heavy metal vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; au bout de onze jours, il finit par craquer et se rendit.

En 2003, à Guantánamo, l’une des méthodes préférées des tortionnaires pour faire craquer les détenus consistait à leur vriller les tympans avec du hard rock « made in USA » poussé à fond toute la journée. Au Honduras, renversé par un coup d’Etat et exilé de force en juin 2009, mais rentré clandestinement en septembre et retranché dans l’ambassade du Brésil, le président Manuel Zelaya subit le même sort : d’un volume sonore insupportable, des émissions de haute fréquence le ciblent toutes les nuits, destinées à provoquer une instabilité émotionnelle et un stress l’amenant à se livrer aux putschistes (ce qu’il ne fera pas) ; il est vrai que, dans ce cas, le matériel utilisé et les techniciens qui l’accompagnent ne sont pas américains, mais vraisemblablement israéliens (décidément !).

En 2009 encore, lors du Sommet du G20 à Pittsburgh, puis en 2014, lors d’émeutes raciales à Fergusson (Missouri), la police américaine utilisera des appareils qui émettent des sonorités insupportables pour disperser les manifestations…

Il n’empêche. A Cuba, où les yankees se trouvent supposément du mauvais côté des stridences, la situation les emballe beaucoup moins. Non qu’ils accusent directement Raúl Castro. Ils répètent simplement en boucle et sur un ton très courroucé que, en vertu de la Convention de Vienne, le gouvernement cubain a l’obligation de garantir la sécurité du personnel diplomatique étranger. Ce qu’il ne fait pas !

Comment expliquer de telles atteintes à la santé, dans des circonstances et des contextes très divers, à l’ambassade et dans des résidences, ce qui laisse supposer l’utilisation présumée de nombreux dispositifs ? Sans parler des chambres d’hôtel, où seuls les Américains sont touchés – les touristes latinos, asiatiques et européens se portant à merveille, merci. Le mystère s’épaissit. Jusqu’à ce qu’un célèbre membre de l’Institut national américain des troubles neurologiques et des AVC, Mark Allett, ne provoque un premier séisme : « D’un point de vue objectif, cela ressemble plus à une hystérie collective qu’à autre chose », avance-t-il dans un article du très british The Guardian [6]. Rejoint dans son appréciation par Jon Stone, neurologue à l’université d’Édimbourg.

Le second coup de tonnerre, plus tropical, survient lorsque, à la mi-octobre, des officiels du ministère cubain de l’intérieur rendent public le résultat de l’analyse de trois enregistrements réalisés par des victimes présumées. Ils sont similaires à ceux de… grillons et de cigales qui vivent dans les régions côtières, rurales et urbaines du nord de Cuba, et donc dans les zones proches des résidences des diplomates étasuniens. « Nous avons réalisé un test, explique le lieutenant-colonel Juan Carlos Molina. Nous avons effectué un enregistrement dans un parc de notre capitale. Nous avons appliqué au son de la cigale les mêmes techniques de traitement numérique que celles appliquées aux échantillons audio qui nous ont été remis et, comme par hasard, nous avons pu constater qu’il s’agit également d’un son d’une fréquence d’environ 7 kilocycles, d’une largeur de bande approximativement égale aux 3 KHz et qui est, en terme d’audition, très ressemblant. Nous avons aussi procédé à une comparaison des spectres de tous les signaux enregistrés avec ce spectre et il est évident que ce bruit commun ressemble beaucoup au son émis par une cigale. »

Si Jean de La Fontaine se réincarnait aujourd’hui à Cuba, il écrirait sans doute, pensant à Trump, une fable intitulée « La cigale et l’éléphant ». Car la thèse se révèle moins fantaisiste que certains ne l’imaginent. Des chercheurs américains ont reconnu depuis que le vacarme causé par un groupe de cigales peut atteindre 90 décibels (95 pour les grillons). Dans les deux cas, une exposition prolongée à leurs craquettements et à leurs stridulations peut entraîner une perte auditive, de l’irritation et de l’hypertension.

Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Washington continue à prétendre que les coupables et l’arme utilisée pour attaquer ses diplomates n’ont pas été trouvés. Prenant cette fois le mors aux dents, La Havane réagit le 24 octobre en déclarant que « la théorie de l’arme acoustique est de la science fiction » et le 29 en accusant les Etats-Unis d’appliquer une « diplomatie inadmissible » et d’utiliser ce subterfuge pour « revenir sur le dégel entamé après plus d’un demi-siècle d’inimitié entre les deux nations ».

Il n’est nullement certain que Cuba le passionne, mais l’impopularité de l’action de Trump à la Maison Blanche atteint des sommets. Même dans son propre parti. Il lui faut donc impérativement trouver des alliés. Qui de mieux que le petit groupe de l’extrême droite anti-cubaine, les congressistes républicains de Floride – Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart et Carlos Curbelo –, celui de Virginie Alex Mooney, ainsi que le représentant démocrate pour le New Jersey Albio Sires. Sans parler du sénateur extrémiste Marco Rubio, opposant à tout rapprochement avec l’île et qui a récemment envoyé, associé à quatre de ses congénères sénateurs, une lettre au Secrétaire d’Etat Rex Tillerson demandant l’expulsion de tous les diplomates cubains de Washington et la fermeture de l’ambassade américaine à Cuba.

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu l’assemblée générale des Nations unies du 1er novembre. Comme il se doit, l’ambassadrice des Etats-Unis Nikki Haley a fait ce que Trump attendait d’elle. Face à l’illustre assemblée, elle a expliqué que son pays votait contre la levée du blocus parce qu’il faut « aider le peuple cubain à déterminer son propre futur » et que cette mission relève de la « responsabilité des Etats-Unis »… Au nom de La Havane, Bruno Rodríguez, dénonçant ces déclarations « irrespectueuses, offensives et interventionnistes », rappela à la représentante de l’Empire que son pays, « où se commettent de flagrantes violations des droits humains qui suscitent une profonde préoccupation de la communauté internationale, n’a aucune autorité morale pour critiquer Cuba ». Sans surprise, remarquera-t-on. Mais il n’était pas seul.

Autre pays soi-disant isolé, c’est au nom des cent vingt Etats du Mouvement des pays non alignés, qu’il préside, que le Venezuela a condamné l’embargo. L’Equateur l’a fait pour le G-77 + Chine, dont il assume la présidence tournante. Même les amis et alliés de l’Empire ont rué dans les brancards. Certes, d’aucuns imaginent encore que les lois extraterritoriales américaines ne sont qu’un rideau de fumée utilisé par La Havane pour justifier ses difficultés. Erreur crasse. Nul n’a oublié l’amende record de 8,9 milliards de dollars infligée en 2014 à BNP Paribas pour avoir « violé » l’embargo américain contre Cuba (mais aussi le Soudan et l’Iran), enfreignant ainsi l’« International Emergency Economic Powers Act », cette loi fédérale de 1977 qui autorise le président des Etats-Unis à restreindre les relations commerciales avec certains pays.

En 2016, outre les difficultés et les souffrances imposées sur leur territoire aux Cubains, des firmes aussi diverses que la compagnie pétrolière National Oilwell Varco (NOV) et ses filiales Dreco Energy Services et NOV Elmar (5 976 028 dollars), la banque canadienne Toronto-Dominion Bank et ses succursales Internaxx Bank S.A. et TD Waterhouse Investment Services Limited (516 105 $), American Honda Finance Corporation (87 255 $) ont été condamnées par le Département du Trésor américain à de lourdes amendes pour des transactions diverses avec Cuba.

Plus prudentes, la banque d’affaires Türkiye İş Bankasi S.A, la malaisienne Malayan Banking Berhad, la succursale en Belgique de BNP-Paribas, la néerlandaise Rabobank, HSBC Bank Canadá, pour ne citer qu’elles, ont refusé à des entreprises, pour éviter tout problème, d’effectuer des transactions en lien avec l’« l’Ile du Diable »… Le 11 avril dernier, la célèbre firme de Seattle Amazon, qui accapare la quasi-moitié du e-commerce aux Etats-Unis, a fermé les comptes du personnel de la mission diplomatique cubaine aux Nations unies, alléguant qu’ils doivent respecter les régulations américaines [7].

Ya basta ! ont dit chacun à sa manière 191 pays sur 193, le 1er novembre. C’est d’ailleurs là que les choses ont commencé à mal tourner. Devant une telle fronde planétaire, les déclarations de la représentante de Trump ont eu de quoi laisser interdit. Regrettant la perte de son temps, Nikki Haley s’emporta car les Etats-Unis se voyaient soumis « à tout un tas de réclamations ridicules ». Puis, manifestant à l’Assemblée générale des Nations unies le genre de respect qu’on réserve à un serpent à sonnette, elle lâcha : « Soyons honnêtes : cette Assemblée n’a pas la faculté de mettre fin au blocus des Etats-Unis contre Cuba. Ce que fait l’Assemblée générale aujourd’hui est ce qu’elle fait toujours, du théâtre politique. »

Mépris, vous avez dit mépris ? Ou peut-être « unilatéralisme ». Ou les deux à la fois. Ce que les latinos appellent El Imperio.

Au moment où se terminait cette assemblée, et au milieu de ces fortes tensions, Washington a annoncé l’envoi non d’un ambassadeur, mais d’un nouveau « chargé d’affaires » à La Havane. Le Département d’Etat n’a pas précisé s’il est doté d’un stock de boules Quiès ou d’insecticides en spray permettant de se débarrasser des grillons.

Illustration : Section des intérêts nord-américains (SINA) redevenue ambassade des Etats-Unis après le dégel.

Toutes les photos sont de Maurice Lemoine ©