Donald Trump, président des Etats-Unis : « Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais rassemblée dans l’histoire de l’Amérique du Sud. Celle-ci ne fera que croître, et le choc pour eux [les Vénézuéliens] sera sans précédent jusqu’à ce qu’ils restituent aux Etats-Unis tout le pétrole, les terres et autres actifs qu’ils nous ont volés par le passé. »

Une semaine auparavant, l’inquiétante flotte étatsunienne présente depuis août en mer des Caraïbes [1] a arraisonné et confisqué un premier pétrolier chargé d’or noir vénézuélien. En clair, mais en « modern’style », il s’est agi d’un acte de piraterie. D’autres, bientôt, suivront.

Donald Trump, toujours à propos de la République bolivarienne, au cas où certaine ne l’auraient pas compris : « Nous ne permettrons pas que des criminels, des terroristes ou d’autres pays volent, menacent ou abiment notre nation, pas plus que nous ne permettrons qu’un régime hostile s’empare de notre pétrole, de nos terres ou d’aucun autre actif, qui, tous, doivent être rendus aux Etats-Unis immédiatement. »

Dans l’histoire du capitalisme ou de sa déclinaison néolibérale, on avait déjà privatisé des services publics, des entreprises ou des industries ; cette fois, un prédateur prétend tout simplement privatiser… un pays.

En mode « sens commun » : la Maison Blanche a pour locataire un individu à la santé mentale sérieusement perturbée. En termes plus prosaïques, à cet instant précis : en tarissant la principale source financière du Venezuela, le blocus naval ordonné par Trump a classiquement pour objectif d’asphyxier son économie – en train de se redresser –, de pousser le président Nicolás Maduro vers la sortie et, après un changement de régime, de s’emparer, comme annoncé, des richesses de cette importante nation rebelle enfin domptée.

Nicolás Maduro ? Successeur d’Hugo Chávez, chef d’un Etat soumis depuis dix années à une guerre multiforme dévastatrice – économique, financière, diplomatique, médiatique et désormais militaire. Réélu en juillet 2024 au terme d’un scrutin contesté par l’opposition de droite extrémiste (sept candidats de droite modérée en ayant accepté le résultat). Accusé par la ministre de la Justice étatsunienne Pamela Bondi d’être le chef « narco » d’un Cartel des Soleils qui, de l’avis de tous les organismes internationaux spécialisés, n’existe pas ; de diriger les dangereux délinquants d’un Train d’Aragua lancé à l’assaut des Etats-Unis, quand la crème des organes de sécurité américains mentionnent qu’il n’en est rien [2].

De parole d’experts, plus de 80 % de la cocaïne produite en Colombie s’exportent par l’océan pacifique – sur lequel le Venezuela n’a aucun débouché ; de l’ordre de 9 % s’écoulent par l’Amérique centrale ; entre 5 % et 7 % seulement par la partie de la Caraïbe bordant le Venezuela. Qui n’a donc rien d’un « hub » du trafic de drogue.

C’est en vertu de ces accusations fallacieuses que 50 millions de dollars ont été promis à qui permettra de capturer le chef de l’Etat vénézuélien. Pour éviter d’avoir à consulter le Congrès sur ses futures actions scélérates, Trump a fait mettre le Cartel des Soleils et le Train d’Aragua sur la liste des Organisations terroristes étrangères – Foreign Terrorist Organizations –, comme le furent en leur temps Daesh et Al-Qaida. S’en prendre à eux ou à leur chef ne constituerait pas un acte de guerre mais une simple opération de police anti « narco ». Voilà qui confère un cachet moral à une entreprise qui, autrement, pourrait être présentée comme la manifestation pure et simple d’un impérialisme malfaisant.

Anciennement ou depuis peu revenues au pouvoir, les droites « latinas » ne posent aucune question : le 20 décembre 2025, dans un communiqué officiel commun dégoulinant de « démocratie », d’« état de droit » et de « défense des droits humains », les gouvernements d’Argentine, du Paraguay, du Panamá, de Bolivie, d’Equateur et du Pérou ont appuyé Washington et cloué Caracas au piloris. S’en prendre à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela n’est pas pour eux un acte mineur ou conjoncturel, mais un mandat. S’agissant de la République bolivarienne, ils sont tout simplement en train de reconstituer le Groupe de Lima [3].

A gauche – c’est-à-dire au Brésil, à Cuba, en Colombie, au Honduras et au Mexique principalement – la situation inquiète, quand elle ne scandalise pas. Dans sa supposée lutte contre le narcotrafic « vénézuélien », la flotte US aura bientôt détruit en mer une trentaine d’embarcations – d’abord uniquement dans la Caraïbe, puis dans le Pacifique, afin de couper court aux commentaires circonspects –, entraînant la mort de plus d’une centaine de supposés trafiquants. Purement et simplement exécutés alors qu’ils ne représentaient aucune menace directe pour leurs assassins. Sans preuves aucunes à présenter pour étayer leur culpabilité. Sans saisies de cargaisons, purement et simplement coulées.

Même le Chili du très tiède « social-démocrate » Gabriel Boric, particulièrement haineux à l’égard de la République bolivarienne, exprime sa « profonde préoccupation ». Egalement en froid avec Maduro, mais à un degré moindre, depuis l’élection contestée de 2024, le brésilien Lula da Silva condamne sans périphrases « les opérations militaires menées face aux côtes du Venezuela ». Il se propose en médiateur car, en cas d’escalade et d’invasion terrestre, il craint à juste titre une déstabilisation de la région. Erratique, multipliant les déclarations contradictoires, mais lui-même montré du doigt par les Etats-Unis, qui en font une prochaine cible potentielle, le colombien Gustavo Petro rejette pareillement les opérations belliqueuses des nouveaux pirates caribéens. Lui le fait avec d’autant plus de véhémence que des Colombiens figurent parmi les victimes des frappes aveugles effectuées en mer par l’impériale armada.

La rhétorique guerrière des Trump, JD Vance (vice-président), Marco Rubio (secrétaire d’Etat) et Pete Hegseth (secrétaire à la Guerre) provoque d’autant plus l’émoi que s’y ajoute, en novembre 2025, l’annonce spectaculaire d’une reprise en main du pré-carré latino-américain. En présentant les trente-trois pages de sa nouvelle Stratégie de sécurité nationale (en anglais ESN), Washington précise en effet que, pour garantir sa sécurité et sa prospérité dans l’Hémisphère occidental (le continent américain), il ressuscitera la Doctrine de Monroe. Qui plus est, il la revigore par un « Corollaire Trump », l’ensemble devenant la doctrine « Donroe » – fusion mégalomane de « Donald » et « Monroe » [4]. En clair, celle-ci prône un renforcement de la présence militaire US en Amérique centrale et du Sud, afin de lutter « contre l’immigration illégale, le narcotrafic et les régimes présumés hostiles », tout en s’assurant l’accès aux ressources stratégiques – hydrocarbures, terres et métaux rares.

Il n’y aura pas « trumperie » sur la marchandise : usant de leur puissance et d’une logique impitoyable, les Etats-Unis ont déjà, indépendamment du Venezuela, commencé à mettre en œuvre ces postulats. Pour élire « démocratiquement » eux-mêmes le nouveau président du Honduras, ils n’ont pas hésité, le 30 novembre 2025, à en manipuler ouvertement les élections. Grâce au sabotage technique mené à bien par deux membres du Conseil national électoral (CNE) inféodés à la droite dure ; après menaces de représailles de Trump en personne si les Honduriens n’installaient pas au pouvoir son favori, l’homme d’affaires du Parti national (PN) Nasry Asfura [5].

Le Honduras n’étant pas le Venezuela, où il fut exigé à grands cris, le recomptage des votes réclamé par les deux formations spoliées – Parti libéral (droite) et Liberté et refondation (gauche, au pouvoir jusque-là) – a laissé de marbre le gratin de la « communauté internationale ». Il faut dire que le « golpe » a bénéficié d’une participation directe de l’ambassadeur de France Cédric Prieto et de l’appui non dissimulé du représentant de l’Union européenne Gonzalo Fournier.

Se contentant de noter la trop visible ingérence de Trump, l’appareil médiatique planétaire n’a réellement sursauté que sur un point : la grâce et la libération accordées par le « grand chef » de la guerre à la drogue, Donald Trump, à l’ex-président PN Juan Orlando Hernández, dit « JOH » (2014-2022), condamné par la justice américaine en 2024, pour « narcotrafic », à quarante-cinq ans de réclusion.

Avant même son investiture, Asfura, le président de facto imposé par Trump, s’est précipité aux Etats-Unis et en Israël pour y confirmer le retour du Honduras dans le camp de l’obéissance et de la soumission.

Par l’Equateur transitent d’énormes quantités de cocaïne. C’est parfois dans les conteneurs de bananes chargés sur les navires de la puissante famille Noboa qu’elles partent vers l’Europe et les Etats-Unis. Pour un total d’au moins 5 tonnes, d’importantes cargaisons ont été interceptées entre 2020 et 2025 dans des ports situés en Equateur, en Italie, en Croatie et en Turquie. Mais, comme l’était « JOH » du temps de sa splendeur, le président Daniel Noboa est un fidèle allié des Etats-Unis. De sorte que, au terme de sa réélection, très surprenante eu égard au résultat du premier tour, nul n’a rué dans les brancards lorsque fut refusé le recomptage des votes réclamé par la candidate de gauche Luisa González (Révolution citoyenne), annoncée battue [6].

Le 16 novembre 2025, les Equatoriens ont été consultés par référendum. Il leur était demandé s’ils acceptaient le retour de bases militaires étrangères – lire étatsuniennes –, prohibées par la Constitution de 2008, sur le territoire national. A 60,8 %, les citoyens ont répondu « non ». Moyennant quoi, le 17 décembre, une mission dite « temporaire » de l’armée de l’air américaine a pris ses quartiers sur la base de Manta !

A quelques kilomètres de la côte vénézuélienne, à Trinidad et Tobago, la première ministre Kamla Persad-Bissessar confirme que, outre un contingent de « marines », les Etats-Unis ont installé un puissant radar – AN/TPS-80 G/ATOR – pour couvrir l’Etat insulaire et ses environs (c’est-à-dire le Venezuela). Le Pérou, quant à lui, après approbation du Congrès (5 décembre), autorise l’entrée de personnel militaire étranger sur le territoire de la République. Neuf jours plus tard, un communiqué officiel de l’ambassade des Etats-Unis à Asunción informera que Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères Rubén Ramírez Lezcano ont signé un accord sur le statut des forces militaires US (SOFA) présentes sur le sol du Paraguay ou y transitant [7].

D’ores et déjà, et à la veille du choc qui va tétaniser le monde entier, l’Amérique latine apprend l’humilité en matière de démocratie et de souveraineté.

Formatant l’opinion, l’assidu traitement des médias a fait de Maduro un dictateur. Dans le meilleur des cas, on évoque un « régime autoritaire » et « répressif » – quand il s’agit d’un pouvoir soumis à une agression implacable et qui, au milieu des contraintes et des contradictions que celle-ci entraîne, se bat vigoureusement. Avec mesure même, ajoutera-t-on. A-t-on déjà vu un président autoproclamé – Juan Guaido (2019-2023) – ou une extrémiste appelant à l’intervention militaire d’une puissance étrangère contre son propre pays – María Corona Machado – ne payant pas leurs activités criminelles par de la prison ? Curieuse dictature que celle-là.

En France, le service public – Radio France et France Télévision – fait un effort remarquable pour ne pas se distinguer des médias Bolloré. Du Monde à Libération, la presse « bien propre sur elle » aussi. Pour ne citer que cet exemple, le site Internet de Radio France International (RFI) a pour coutume de publier : « Les Etats-Unis accusent le président vénézuélien d’être le chef du Cartel des Soleils. Maduro dément. » C’est généralement ce que fait tout délinquant ! N’existe-t-il pas à RFI un journaliste digne de ce nom, c’est-à-dire un professionnel, capable d’affirmer « cette accusation est infondée » et d’expliquer pourquoi ?

Autre exemple significatif (et en rien unique) permettant de comprendre comment le chef de l’Etat vénézuélien s’est vu, sur tous les sujets, diabolisé. Militant d’une extrême gauche qui a tourné le dos à la Révolution bolivarienne lorsqu’elle est devenue moins « sexy » qu’au temps de Chávez, maître de conférences en civilisation latino-américaine, Thomas Posado campe littéralement dans les studios de diffusion du service public avec, pour sujet de prédilection, les mesures coercitives unilatérales – dites « sanctions » – imposées par Washington à Caracas. D’après lui, celles-ci n’ont eu qu’un rôle secondaire dans l’effondrement de l’économie vénézuélienne, imputable au gouvernement chaviste, et surtout de Maduro, « une crise sans précédent pour un pays qui n’est pas en guerre (sic !). » Mais il arrive à Posado d’être distrait. Dans une récente intervention, voilà qu’il se prend les pieds dans le tapis : « Depuis 2020, on a assisté à un certain redémarrage de l’économie, du fait de l’assouplissement des sanctions promu par Joe Biden [8]. » On aura compris l’implacable logique : lorsque l’économie s’effondre, Maduro est le coupable, les sanctions n’y sont pour rien ; lorsque la situation s’améliore, Maduro n’en est pas responsable, il s’agit d’un allégement des… sanctions !

La crise frôle son paroxysme. Washington veut un changement de régime, tout le monde l’a compris. D’après Posado (aligné sur ses homologues de droite), « Trump aurait proposé à Maduro de s’exiler en Russie sous peine de représailles militaires et Maduro lui aurait répondu qu’il serait prêt à quitter le pouvoir, mais à condition que [9]… » Suit une liste de supposées exigences, dont certaines frôlent le grotesque : qu’il (Maduro) « continue à contrôler l’armée depuis son lieu d’exil ». Il s’agit là, en fait, d’un copier-coller intégral de la propagande créative alimentée par Marco Rubio et diffusés à ce moment par la presse américaine, du New York Times au Miami Herald et au Diario las Américas, les médias les plus droitiers de Miami. L’image d’un Maduro prêt à déserter n’en sort pas grandie. Là est l’objectif. Alors que lui, depuis Caracas, tout en multipliant les appels au dialogue et les « No war, Yes peace », affirme haut et fort que jamais il ne quittera son pays [10].

D’où il faudra effectivement l’extirper par une opération armée.

Un face à face on ne peut plus symbolique :

Au nord, les Etats-Unis de Trump, où les hordes fascistes de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) mènent une chasse à l’homme abjecte et parfois meurtrière contre les migrants.

Au sud, le Venezuela de Maduro, ses autogouvernements populaires – 49 000 conseils communaux, plus de 5 000 Communes –, sa démocratie participative en construction [11].

- Trump, John Ratcliff (directeur de la CIA) et Marco Rubio (secrétaire d’Etat) assistant en direct à leur action criminelle contre le Venezuela.

Nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, opération « Absolute Resolve ». Le feu tombe du ciel, sur le Venezuela. Quelques heures plus tard, de la bouche de la vice-présidente Delcy Rodríguez, on apprend avec effroi que le président Maduro et son épouse, « la première combattante » et députée Cilia Flores, ont été enlevés.

Les fabricants de foutaises entrent en action. Dans la matinale de France Inter, Eric Biegala (service international de Radio France) reprend à son compte le script rédigé par le State Department depuis 2020 : « C’est presque plus une opération de police qu’une opération de guerre […]. Le président américain précise même que l’opération a été faite en conjonction avec les forces de l’ordre, donc il s’agit bien d’une arrestation. » Deux jours plus tard, sur France Info, Agathe Lambret, ajoute son ignorance guillerette au moulin des approximations : « Cette opération rappelle aussi celle au Panamá en 1989, autre scénario rocambolesque, mais des centaines de morts à l’époque, alors que cette fois, zéro mort ! »

Du côté gauche des cercles hostiles à la révolution bolivarienne, fermente une autre rumeur : il s’est agi d’une soumission, de la capitulation d’un pouvoir en décomposition. Dans ce registre, sur le site Blast, Franck Gaudichaud, professeur en histoire et études latino-américaines contemporaines, co-président de l’association France Amérique latine, enfume l’opinion : « La question est à quel point les secteurs du madurisme ont participé à ce changement de régime en cours puisque la grande surprise c’est qu’il n’y a eu aucune résistance de la part des Forces armés bolivariennes. On a vu le survol d’hélicoptères sur Caracas, ils se sont vraiment baladés, alors que les défenses aériennes, normalement de pointe, blablabla blablabla [12]… »

Ce sont plus de 150 avions et hélicoptères ainsi que les unités d’élite de la Delta Force qui ont déferlé, à 2 heures du matin, sur Caracas, les Etats de Miranda, d’Aragua et de La Guaira. Lancée depuis les avions EA-18G Growlers, une attaque électromagnétique a paralysé les radars à longue portée JY-27 fournis par la Chine, neutralisé les missiles terre-air russes Buk-M2E, coupé l’énergie électrique [13].

Si une telle neutralisation a été possible c’est que la flotte aéronavale disproportionnée présente dans la Caraïbe n’avait pas pour uniques fonctions l’intimidation des autorités vénézuéliennes et l’assassinat en mer de supposés narcotrafiquants. Sa présence, pendant quatre mois, lui a permis la détection, l’étude et la reconnaissance des systèmes de protection, une cartographie électromagnétique complète du corridor Miranda-Aragua. A l’heure H, dans ce corridor, et avant même de comprendre ce qui se passait la défense vénézuélienne avait perdu toute capacité d’action. Des salves de missiles se sont abattues à Caracas sur la base aérienne de la Carlota et sur le complexe du ministère de la Défense, Fuerte Tiuna, à l’intérieur duquel se trouvait la résidence sécurisée du chef de l’Etat.

La localisation de la résidence du couple présidentiel et la parfaite connaissance des installations suppose, nul n’en doute, le recueil d’informations impliquant une ou des trahisons – 50 millions de dollars de récompense n’ont pas pour vocation de rester sans effets. Quant à la CIA, que l’on sache, contrairement à l’USAID, elle n’a pas été décapitée. Mais, contrairement aux supputations des commentateurs à la petite semaine et des influenceurs malveillants, résistance il y a bien eu. Héroïque, acharnée. Entre les hélicoptères en vol stationnaire, qui ne se baladaient pas, et la défense vénézuélienne, d’intenses échanges de tirs ont eu lieu. Trente-deux militaires internationalistes cubains et quarante-sept membres vénézuéliens du dispositif de sécurité sont tombés au combat en tentant de protéger le couple présidentiel. Cent douze militaires blessés sont soignés dans les hôpitaux. Sans parler du bilan civil – plusieurs dizaines de morts – encore non définitivement précisé.

Un nombre indéterminé de militaires américains blessés ont été évacués vers le Centre médical de l’armée Brooke, à San Antonio (Texas) et, peut-être, à Porto Rico. Le gouvernement étatsunien cache si son expédition coloniale a déploré des tués lors de l’assaut.

« Discombobulator »

On mentionnera ici une information publiée initialement dans le Daily Mail. D’après le quotidien britannique, les forces spéciales américaines auraient utilisé une arme sonique inédite durant la capture de Maduro. Outre l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, un Vénézuélien présent au cœur des affrontements du 3 janvier aurait évoquée ses effrayantes capacités. « Une onde sonore très intense », précise-t-il dans l’article [14]. « D’un seul coup, c’est comme si ma tête avait explosé de l’intérieur. On a tous commencé à saigner du nez. Certains vomissaient du sang. On est tombés au sol, incapables de bouger. On ne pouvait même pas se relever, après cette arme sonique où je ne sais pas quoi. » Et d’ajouter : Ça a été un massacre. On était plusieurs centaines, mais sans aucune possibilité. Ils tiraient avec tant de précision et de vitesse. Il semblait qu’ils tiraient 300 balles par minute. On n’a rien pu faire. »

La multiplication des rumeurs et contre-rumeurs a incité, dans un premier temps, à se montrer prudent, même si l’utilisation d’une technologie particulièrement avancée a été confirmée par Trump, lors d’un entretien accordé à Katie Pavlich, dans le cadre de l’émission « Tonight » de la chaîne NewsNation. « Nous avons des armes que personne ne connaît », a affirmé le maître de la Maison Blanche, interrogé sur ce dispositif sonique, « et je dis que c’est probablement bien de ne pas en parler, mais nous avons des armes incroyables [15]. » Il réitérera au cours d’une interview accordée au New York Post en donnant le nom de cette arme secrète le « Discombobulator » (« désorienteur ») capable de paralyser les systèmes de défense, mais aussi, en mode portatif, les individus.

Vu la propension de Trump aux rodomontades et à l’intoxication permanente, l’assertion, demeurée imprécise, n’avait nullement valeur de confirmation absolue.

Alors que les échos de l’existence de cette mystérieuse arme commençaient à circuler, le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, l’évoqua lui aussi pour souligner l’écrasante supériorité technologique de l’armée américaine, mais sans apporter aucun élément probant. Ce, alors que l’ambassadeur de Moscou au Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, venait d’estimer que si les systèmes de défense anti-aériens russes n’avaient pas fonctionné, c’est que les militaires vénézuéliens avaient été insuffisamment formés.

Le doute a finalement été levé, le Conseil de sécurité de l’ONU ayant été saisi de l’affaire. Alors que les délégations russe et chinoise, vent debout, qualifiaient l’épisode de « terrorisme technologique » et réclamaient une inspection technique Washington a revendiqué l’utilisation de cette arme « propre ». Elle éviterait les morts collatérales et la destruction physique de villes « en utilisant de l’énergie à la place d’explosifs » pour ne neutraliser que « la résistance active ».

Alors que, à l’initiative de Moscou et de Pékin, circule un projet de résolution d’urgence intitulé « Sauvegarde de la souveraineté électromagnétique et humaine contre les armes à énergie dirigée et les systèmes d’interférence spectrale », le débat sur cette nouvelle donne militaire ne fait que commencer. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé à rencontrer les soldats vénézuéliens concernés, afin de déterminer l’existence de possibles séquelles, après examens médicaux. De son côté, le Secrétaire général António Guterres a publié une déclaration exprimant sa « profonde préoccupation » quant à l’utilisation d’armes en dehors de tout cadre réglementaire conventionnel, et avertissant que la communauté internationale est confrontée à un vide juridique susceptible de redéfinir les crimes de guerre au XXIe siècle [16].

Dès le matin du 3 janvier, lors d’une réunion par Zoom avec les dirigeants chavistes, Delcy Rodríguez, celle qui va prendre la relève, commente les événements : « Ça fait mal, j’ai le cœur lourd d’avoir à assumer des responsabilités dans cette situation si complexe et dangereuse pour notre République. Nous n’avions jamais imaginé une telle situation. Même dans les scénarios d’attaque que nous avions envisagés, on n’imaginait pas qu’ils franchiraient cette limite en attaquant et en bombardant la capitale. Nous nous attendions certes à une attaque, mais nous n’avions jamais imaginé qu’elle serait d’une telle sauvagerie et d’une telle violence [17]. »

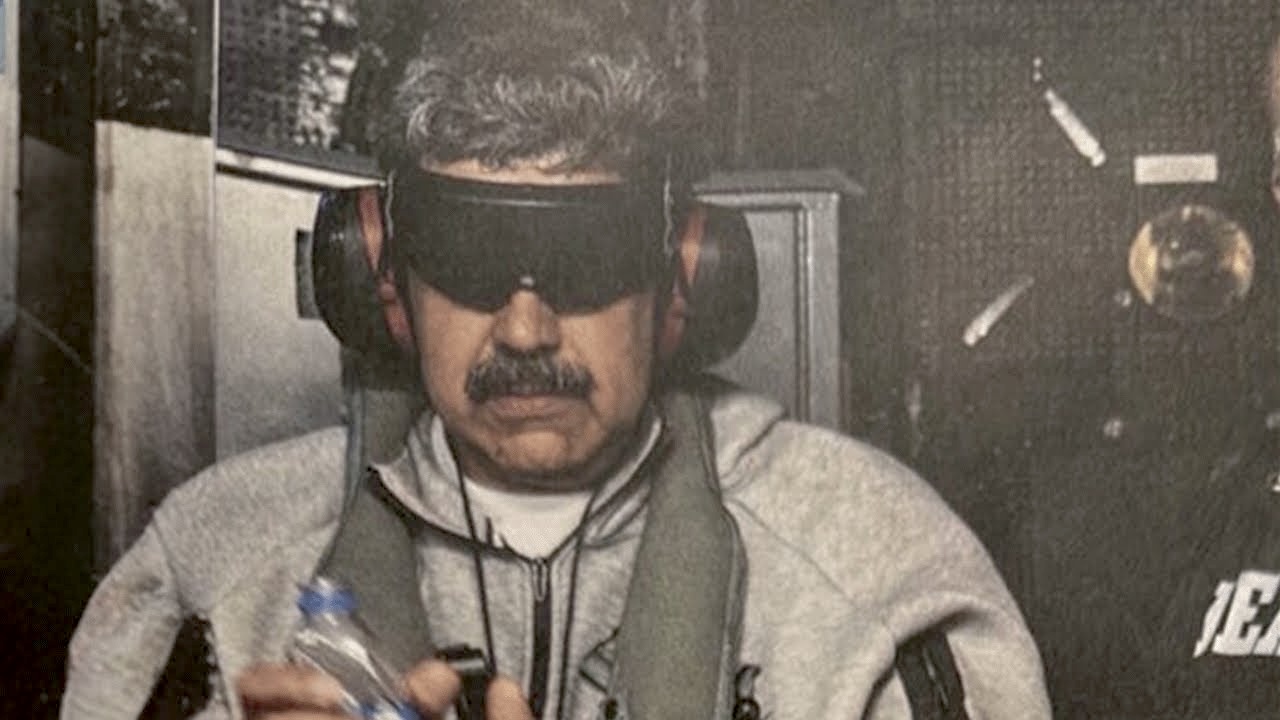

Suit une série de séquences inimaginables dans un monde civilisé. Le président Maduro et Cilla Flores sont transférés à bord du navire d’assaut « USS Iwo Jima ». Ils transitent par Guantánamo. Des photos du chef de l’Etat circulent – entravé, masque sur les yeux, en mode Saddam Hussein ou El « Chapo » Guzman. Il s’agit de salir son image, polluer sa respectabilité. Le couple descend de l’avion sur une base militaire de la région de New York. On se rend compte, à leur démarche, que tous deux ont été blessés. Elle aux côtes, lui aux jambes. Dans l’épreuve, même menotté, Maduro reste Maduro. Il jette un cordial « Happy New Year, good night » à ses geôliers. Des agents de la DEA lui tapent plutôt amicalement sur l’épaule. Il fait un ostensible V de la victoire face caméra.

On a fait endosser au chef de l’Etat et à son épouse l’infâmant uniforme des criminels lorsqu’ils comparaissent, pour la première fois, le 5 janvier 2026, devant un juge fédéral du district sud de New York. Face au magistrat, l’« inculpé » fait sa toute première déclaration : « Je suis Nicolás Maduro, président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela. J’ai été enlevé alors que je trouvais dans mon domicile. Je plaide non coupable. Je me considère prisonnier de guerre. »

L’acte d’accusation comporte 25 pages. « Nicolás Maduro a été inculpé de narco-terrorisme, de conspiration en vue d’importer de la cocaïne, de possession de mitrailleuses et d’engins explosifs, et de conspiration en vue de posséder des mitrailleuses et des engins explosifs contre les Etats-Unis », a déclaré la ministre Pamela Bondi. Première observation à ne pas négliger : dans ce type d’affaire à caractère politique, il est fréquent que, les charges se révélant insuffisantes pour obtenir un verdict de culpabilité, le gouvernement des Etats-Unis ait recours à un subterfuge légal – le délit de « conspiration ». Une conspiration est, en droit, un accord illégal établi entre deux personnes ou plus pour commettre un délit ou un crime. Point n’est besoin que le délit soit commis. Tout ce que doit faire l’accusation est de démontrer, sur la base d’un événement circonstanciel, qu’un accord « doit » ou « peut » avoir existé [18].

C’est que, sauf à être totalement truqué, le procès s’annonce délicat. Datant de 2020, l’accusation initiale présentait le président vénézuélien comme le chef d’une organisation « narcoterroriste » – mentionnée trente-deux fois ! –, le fameux Cartel des Soleils. Quelques heures après le kidnapping de Maduro, l’acte d’accusation a été précipitamment modifié. N’apparaissant plus que deux fois, le cartel en question n’est plus qu’un « système de clientélisme » et une « culture de corruption » alimentée par des fonds issus du trafic de drogue. En terme d’organisation criminelle structurée, il n’existe plus.

Le « Cartel des Soleils » a eu la même fonction que la fiole présentée en son temps par le secrétaire à la Défense Colin Powell, devant l’ONU, pour prouver que Saddam Hussein disposait d’armes de destruction massive. Il a eu le même effet chez les politiciens décérébrés. Le 11 septembre 2025, engoncés dans leur respectabilité, les députés du Parlement européen ont placé ce cartel imaginaire sur la liste de l’UE des « organisations terroristes », comme l’avaient fait les gouvernements « cipayos » [19] d’Argentine, d’Equateur, du Paraguay et du Pérou.

Même lorsque l’acte d’accusation aura été expurgé de cette charge extravagante, il restera encore de pathétiques crétins (Manuel Valls, L’Express, 15 janvier) pour affirmer dans leur réquisitoire personnel que le Venezuela de Maduro est « l’un des principaux nœuds logistiques du trafic mondial de cocaïne ».

Le 4 janvier, c’est depuis la nouvelle capitale des Etats-Unis, Mar-a-Lago (Floride), que le Parrain, en conférence de presse, a déclaré que les Etats-Unis « dirigeraient » le Venezuela jusqu’à ce qu’une transition politique « sûre » puisse avoir lieu. Sans plus de précisions – si l’on excepte sa fixation sur le pétrole brut. « S’ils prennent de bonnes décisions », s’est contenté de préciser Marco Rubio, les Etats-Unis travailleront avec les responsables vénézuéliens en place.

A savoir : Delcy Rodríguez qui, vice-présidente et sur ordre de la Cour suprême, prête serment devant Jorge Rodríguez (son frère), président de l’Assemblée nationale, en présence des ministres de l’Intérieur, Diosdado Cabello, et de la Défense, Padrino López, ainsi que des représentants des corps constitués. En l’absence considérée « temporaire » – et non « définitive », comme en rêvent les anti-chavistes [20] – de « l’unique chef de l’Etat constitutionnel », Nicolás Maduro, Delcy gouvernera en tant que présidente « par intérim », est-il annoncé.

Pour chacun, à l’heure d’un tel séisme, sonne l’heure de vérité. Les réponses vont se révéler multiples, contrairement à ce qu’on eut pu espérer.

A peine le crime consommé, et sans surprise aucune en ce qui le concerne, le bal de la canaille donne à entendre ses refrains. Le président argentin Javier Milei célèbre la « capture » de Maduro ; depuis l’Equateur, Noboa salue l’effondrement de la structure des « narco-criminels chavistes » ; Israël salue chaleureusement l’opération ; sans aucune référence au droit international, mais lunettes « top-gun » sur les yeux, Emmanuel Macron se félicite : « Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir. »

A l’inverse, la Colombie, le Mexique, l’Uruguay, le Brésil, Cuba, l’Espagne et le Chili (du président sortant Gabriel Boric) réagissent avec force contre cet outrage à la Charte des Nations Unies. Ayant à des degrés divers des contentieux avec l’unilatéralisme de Washington, la Russie, le Bélarus, l’Iran et la Chine – premier importateur mondial de pétrole vénézuélien – font connaître leur condamnation. Tout comme une majorité des pays membres de l’ONU. A l’exception des Européens qui – hormis le Danemark menacé par la convoitise de Trump sur le Groenland – se contenteront de rappeler les grands principes du droit international. Préalablement, l’Union européenne (UE) avait appelé « au calme et à la modération » de tous les acteurs « afin d’éviter une escalade » – la crainte sans doute de voir les forces armées vénézuéliennes bombarder sauvagement Washington, New York ou Miami.

Mention spéciale sera faite ici du cas d’Amnesty International : après avoir chaudement félicité, pour son Prix Nobel de la paix (10 octobre 2025), la va-t-en-guerre María Corina Machado, grande amie du bourreau de Gaza, Benyamin Netanhyahou, la multinationale dite de défense des droits humains réagit le 4 janvier 2026 en « s’inquiétant » de ce que l’intervention militaire américaine au Venezuela constitue « très probablement » une violation du droit international.

A Caracas et dans les principales villes de la République bolivarienne, passé le moment d’intense stupeur, d’amples secteurs du chavisme prennent les places, descendent massivement dans les rues. Ils vont s’y relayer quotidiennement pour exiger le retour de leur « président-ouvrier ».

Du Brésil, le Mouvement des sans terre (MST) annonce que sa puissante organisation (environ 1,5 millions de personnes [21]) va envoyer des militants au Venezuela pour participer aux manifestations réclamant la libération du président Maduro.

Paradoxalement, et du Venezuela, une gauche « anti-Maduro » balance des missiles meurtriers. A la manœuvre se trouvent la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Centrale unitaire des travailleurs vénézuéliens (CUTV), regroupés à l’occasion au sein d’un Comité national de conflits des travailleurs en lutte (CNCTL). Depuis plusieurs années, cette sorte de coalition bombarde de communiqués ravageurs des progressistes européens d’autant plus malléables qu’ils ignorent à peu près tout des réalités vénézuéliennes. Par ce biais, le « madurisme » est accusé de tous les maux – du néolibéralisme à l’autoritarisme, en passant par une féroce répression des travailleurs.

Pour mémoire : bras syndical du parti Action démocratique (AD), la CTV et son dirigeant de l’époque Carlos Ortega (aujourd’hui en exil) ont participé au coup d’Etat du 11 avril 2002 contre Hugo Chavez ; l’organisation n’a jamais cessé depuis une implacable lutte contre la révolution bolivarienne. La CUTV est, en ce qui la concerne, liée à la faction du Parti communiste vénézuélien (rebaptisée PCV-Dignidad) passée dans l’opposition et désavouée par la très grande majorité des militants – réorganisés, après décision de justice, au sein d’une commission du PCV chargée d’organiser, démocratiquement, un prochain Congrès [22].

Aux côtés de ce front syndical aussi minoritaire que bruyant, le mouvement de Rencontre nationale pour la défense des droits du peuple et quelques chapelles [23], plus influentes à l’extérieur qu’à l’intérieur du Venezuela, dénoncent à la fois « l’agression militaire et l’offensive impérialiste » et « la collaboration néocoloniale du gouvernement ».

Oui, mais… Le 10 janvier, appuyant le PCV pro-Maduro, une déclaration conjointe de seize partis communistes et ouvriers d’Amérique latine et de la Caraïbe prend fait et cause pour le chef de l’Etat vénézuélien [24]. Trois jours plus tard, l’Action communiste européenne (ACE), au nom de 44 PC continentaux, « exige la libération immédiate » des deux prisonniers de l’Empire [25].

En France, la facile détestation de Trump est bien le seul sujet qui rapproche les divers acteurs, politiques ou non, de la « solidarité ». Lors d’une première manifestation « anti-impérialiste » de 2 000 personnes organisée en urgence à la République, le 3 janvier, et au cours de laquelle, en électron libre, Jean-Luc Mélenchon se prononce vigoureusement pour la libération de Maduro et de Flores, des membres des mouvances sociale-démocrate et trotskistes tentent (en vain) d’empêcher la représentante de l’ambassade du Venezuela de s’exprimer. Porte-parole du mouvement Révolution permanente, Anasse Kazib qui, après les rituels « internationalistes », a entrepris de fustiger le « régime autoritaire de Maduro », se fait huer par les manifestants.

De l’autre côté de l’Atlantique, condamnant fermement l’enlèvement de Maduro et de Flores, le Foro de São Paulo – cent onze partis et organisations politiques de gauche – exige qu’ils soient libérés.

Une manifestation organisée le 10 janvier à Paris, au Trocadéro, par le Collectif international pour la paix au Venezuela – 36 organisations solidaires latino-américaines et africaines [26] – est boycottée par les notables « anti-impérialistes » et la « contra » [27] françaises. Au cours d’une réunion convoquée par l’intersyndicale, à laquelle participe entre autres France Amérique latine, il est décidé que la CGT, sous l’autorité de sa secrétaire générale Sophie Binet, appellera à un rassemblement « unitaire » parallèle, à la même heure, à La Bastille, pour dénoncer l’intervention américaine, mais sans réclamer la libération du président vénézuélien.

C’est donc ostracisés que quelques centaines d’exilés « latinos » ayant pour beaucoup fui de véritables régimes autoritaires ou dictatoriaux, vont, au Trocadéro, réclamer le retour immédiat dans son pays du président constitutionnel du Venezuela et de sa compagne. Au cours de cette réunion, marquée par l’intervention du député LFI Jérôme Le Gall, une vénézuélienne anonyme demandera spontanément à prendre la parole : « j’ai vécu au Venezuela jusqu’en 2017 et j’ai dû partir. Pas par choix, mais à cause des sanctions économiques que les Etats-Unis imposent à mon pays. »

A Genève, dans un premier appel à manifester contre l’agression étatsunienne, rédigé dans l’urgence, le 3 janvier, un collectif comprenant le Centre Tiers-Monde (CETIM) omet de mentionner la séquestration du couple présidentiel. Au-delà de ce couac initial, dû à la précipitation, de notoriété publique, au sein du mouvement suisse de solidarité, la ligne « décampiste » – révolutionnaires hauts de gamme qui décampent dès que la défense d’un processus agressé implique le risque de se voir soi-même mis en cause par l’ordre dominant – exerce une pression constante en « écartant-critiquant » le gouvernement bolivarien. Un front commun anti-impérialiste majoritaire, regroupant entre autres les groupes « latinos », ne s’en laisse néanmoins pas conter. Un deuxième appel à manifester, le 17 janvier, impliquant le même collectif et le CETIM rajoutera aux revendications initiales l’exigence d’une libération de Flores et Maduro [28].

Fille du « comandante » révolutionnaire Ernesto Che Guavara, la cubaine Aleida Guevara qualifie de crime le kidnapping du président Maduro et lance un appel urgent à l’unité des peuples et à de fortes actions internationales.

Co-auteur de Che Guevara : une braise qui brûle encore (Mille et une nuits, 2007), Olivier Besancenot lève un poing audacieux tout en évitant précautionneusement de brûler ses petits doigts dans la braise : « Le NPA-l’Anticapitaliste soutient le droit à l’autodétermination du peuple vénézuélien. C’est à lui de décider s’il doit emprisonner ou non Maduro, et non au gouvernement américain ». Besancenot ne précise pas si les Vénézuéliens doivent également envisager l’incarcération de Delcy Rodríguez, proche collaboratrice de Maduro. Le côté féministe du dirigeant néo-trotskiste, vraisemblablement (bien que le sort de Cilia Flores ne semble guère le préoccuper).

Après Jean-Luc Mélenchon, seul dirigeant de stature nationale à se prononcer d’emblée dans ce sens, le patron du Parti communiste français (PCF) Fabien Roussel, en saluant la mémoire de la trentaine de soldats cubains tués, a appelé à la libération du chef d’Etat vénézuélien et de son épouse.

Pour autant, l’omniprésence de « militants » et dirigeants dont on peut affirmer qu’ils sont à l’Internationalisme ce que Maria Corina Machado est au Prix Nobel de la paix, trouble, divise et provoque la confusion. Entraînant un fort débat. Tandis que, avec zèle et obstination, d’aucuns campent sur leurs positions anti-chavistes et condamnent le couple présidentiel aux oubliettes, d’autres, conscients du malaise qui sourd de leur organisation, font un pas de côté. Secrétaire général de France Amérique latine, Fabien Cohen, dans une option minimaliste, concède soudain – L’Humanité, 10 janvier – qu’il faut exiger la libération du président vénézuélien, « quoi qu’on puisse en penser ». On saluera le rectificatif, « quoi qu’on puisse en penser ».

Du sein de la CGT s’exprime une gêne évidente : la récente prise de position attribuée à Sophie Binet « n’est pas une position confédérale », nous précise-t-on. Avec ses 600 000 adhérents, organisés dans un millier de syndicats différents, qui peuvent statutairement avoir des positions distinctes, sauf sur certains points essentiels, « il y a fort heureusement un débat interne sur le Venezuela, débat qui n’est pas terminé ».

On notera pour mémoire que, sur le flanc droit du spectre politique, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s’est vu lui aussi dans l’obligation de corriger le tir après les errements du président Macron : « L’opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. » Qu’on n’aille pas croire qu’une invasion du Groenland serait demain approuvée par Paris !

Au Venezuela, là où se livre la véritable bataille, un choc qui n’a rien de virtuel, l’appareil d’Etat, loin de s’effondrer, fait preuve d’une forte cohésion. Les droites s’en émeuvent. « Les opposants au régime espéraient une renaissance de la démocratie et des libertés individuelles, c’est, pour l’instant, tout le contraire qui est arrivé, s’indigne implicitement le quotidien Le Monde (8 janvier). On attendait le retour imminent des opposants Maria Corina Machado, Prix Nobel de la Paix 2025, et d’Edmundo Gonzalez Urrutia – qui revendique la victoire lors de l’élection présidentielle de juillet 2024 –, mais c’est Delcy Rodriguez, chaviste convaincue (…) que les Etats-Unis ont adoubée, semant la confusion. » Traduction en version plus intelligible : l’action de Washington est tout à fait condamnable, mais elle l’eut été moins si, décapitant définitivement le chavisme, Trump avait fait le « job » jusqu’au bout.

Delcy Rodríguez, dite « la tigresse » : révolutionnaire « pur jus ». Son père Jorge Antonio, dirigeant de la Ligue socialiste (marxiste-léniniste), fut torturé et assassiné en 1976 par la police, suspecté d’avoir participé à l’enlèvement d’un homme d’affaires américain. Avocate, figure de proue du chavisme et très proche de Maduro, Delcy a été ministre de la Communication et de l’Information (2013- 2014), des Relations extérieures (2014- 2017), présidente de l’Assemblée constituante pendant l’illégalité de l’Assemblée nationale (2017-2028), puis ministre de l’Economie, gérant le pétrole (2020-2024), en même temps que vice-présidente. Sœur de Jorge, président élu de l’Assemblée nationale, elle a eu un rôle capital dans le redémarrage de l’économie.

En mode George W. Bush annonçant, le 1er mai 2003, sur le pont du navire « Abraham Lincoln », et à propos de la guerre en Irak, « Mission accomplished ! » (on sait ce qu’il en advint !), Trump, en se glorifiant de la victoire, n’a pas ménagé ses effets. Les Etats-Unis prendront le contrôle de la vente du pétrole vénézuélien « pour une période indéterminée », a-t-il affirmé, avant d’annoncer, quelques jours plus tard : « Les autorités provisoires du Venezuela remettront aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité », lequel pétrole « sera vendu au prix de marché », le revenu étant « contrôlé par moi ».

Toutefois, au-delà des messages subliminaux sur la « soumission-capitulation » de la République bolivarienne, l’administration coloniale a dû prendre en compte quelques réalités. En témoigne le sort réservé à la reine de la « telenovela » des années 2023-2025, María Corina Machado. Dès le 3 janvier, désespérant Altamira et Chacao [29], Trump a écarté d’un revers de main celle qui, hier, fut sa marionnette : « Je crois qu’il serait très difficile pour elle d’être la leader. Elle ne jouit ni de soutien ni de respect à l’intérieur du pays. C’est une femme très agréable, mais elle n’est pas respectée. »

Edmundo González, le supposé vainqueur de l’élection présidentielle de juillet 2024 ? Il semblerait que Trump et ses comparses n’en ont jamais entendu parler. D’ailleurs, qui manifeste à Caracas après la chute tant espérée de Maduro, en appui à González et Machado ? Personne ! Pas un feu d’artifice spontané, pas un début de défilé, pas une « guarimba » insurrectionnelle, pas même un concert de casseroles – le traditionnel « cacerolazo ».

Et qu’on ne parle pas de terreur qu’inspireraient les forces de sécurité et les abominables « colectivos » – des militants organisés, supposés « paramilitaires » de Maduro [30]. Dans un moment aussi formidablement propice, un peuple attaché à une cause ou à des leaders qu’il estime légitimes (qu’ils le soient ou non) n’hésite pas à descendre dans la rue, ne serait-ce que quelques heures, quelle que soit l’ampleur d’une éventuelle répression – voir ce qui se passe en Iran.

Malgré la séquestration du président de la République bolivarienne, le Parrain du Bureau ovale et ses hommes de main ont procédé à une évaluation réaliste de la situation. Outre l’appui très limité dont Machado pourrait bénéficier – même la droite modérée la déteste, choquée par son appui aux missiles et aux bombes larguées sur le pays –, elle ne contrôlerait ni la police ni l’armée. Il faudrait, pour l’installer sur le trône d’un gouvernement de transition, déployer des « boots on the ground » [31] – c’est-à-dire occuper le pays, démanteler l’appareil d’Etat et se lancer dans une aventure militaire insensée.

Le souvenir du chaos provoqué en Irak et en Afghanistan par la destruction de tout ce qui structurait la société sert de frein. Washington choisit la stabilité. Rebelles par nature, les Vénézuéliens sont parfaitement capables, à travers leurs Forces armées, leurs « comuneros », leurs millions de « milicianos », la cohésion idéologique de leur mouvement populaire, d’imposer une meurtrière guerre irrégulière à des troupes d’occupation.

La séquence demeure l’épisode grotesque de ce qui restera comme une tragédie. Machado demeure ancrée dans ses hallucinations : « Nous avons gagné [l’élection présidentielle] avec plus de 90 % des voix », affirme-t-elle sur Fow News [32] – oubliant que, dans le décompte parallèle illégal qu’elle a vendu au monde entier et aux médias complaisants, elle a généreusement octroyé 30 % des suffrages à Maduro.

Enfin reçue par Trump à la Maison Blanche, elle y entre par la porte de derrière, sans tapis rouge ni flonflons. En courtisane prête à tout, elle donne la médaille de son Nobel au président. Trump fait du Trump : « Maria m’a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j’ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria ! » Il récompense la flatteuse d’un déjeuner privé dont il ne sortira rien. A ceux qui s’interrogent, Karoline Leavitt précise que le président n’a pas changé d’avis : à court terme, Machado n’est pas la personne adéquate pour diriger le Venezuela. En guise de consolation, son nom sera donné à un tronçon d’avenue de la ville de Doral (Floride) – c’est toujours mieux que rien.

Trump, lui, refait du Trump. En désaccord avec le premier ministre norvégien sur le thème du Groenland, il oublie la médaille qu’on vient de lui offrir et répond sèchement : « Etant donné que votre pays a décidé de ne pas me décerner le prix Nobel de la paix, alors que j’ai empêché plus de huit guerres, je ne me sens plus obligé de penser purement à la paix. »

Delcy Rodríguez se trouvait déjà sous sanctions américaines, canadiennes et européennes pour sa supposée implication dans « la répression de la dissidence ». C’est avec un courage hors du commun qu’elle va assumer la présidence intérimaire. Lors de la réunion interne tenue sur Zoom le 3 janvier au matin, elle a donné quelques détails sur le déroulement tragique de la nuit qui venait de se terminer. Au moment de l’invasion, raconte-t-elle, les autorités américaines l’ont contactée, en sa qualité de vice-présidente, pour lui annoncer que Maduro et sa compagne avaient été tués. « Les menaces ont commencé dès la première minute qui a suivi l’enlèvement du président. Ils nous ont donné, à Diosdado [Cabello], Jorge [Rodríguez] et moi, quinze minutes pour décider si nous nous soumettions, faute de quoi ils nous tueraient. Apprenant qu’ils [le couple présidentiel] avaient été assassinés, et non enlevés, nous avons déclaré : “Nous sommes prêts à subir le même sort.” Nous maintenons cette position. » La nouvelle de l’enlèvement arrivera un peu plus tard, révélant la supercherie. Et Delcy, d’expliciter : « Les menaces sont constantes. Le chantage est constant. Nous devons donc procéder avec patience et prudence stratégique, en poursuivant des objectifs clairs. Le premier est de préserver la paix de la République. Le second est de libérer nos otages » – référence à Flores et Maduro.

En inaugurant son mandat, la présidente par intérim a annoncé : « Le Venezuela ne redeviendra jamais la colonie d’aucun empire. » Avant tout, sang-froid. Sans élever le ton, Rodríguez réaffirme que le Venezuela « continuera à faire face à cette agression par la voie diplomatique ». Une réouverture des ambassades, fermées en 2019, est annoncée. Comme le faisait Maduro depuis des années, la présidente appelle au dialogue avec Washington. Comme le fit Maduro quelques jours avant d’être pris en otage, elle a une conversation téléphonique avec Trump. On parle de « respect mutuel » et d’élaboration d’un « agenda de travail bilatéral ». Cela se tient et peut bien être vrai. Mais nul n’est obligé de croire ce genre de demi-vérité. Car Washington s’active sur deux tableaux.

D’un côté, Trump menace d’enfoncer plus loin encore le Venezuela dans le marasme. Toujours présente face aux côtes, l’armada US impose une quarantaine, empêche l’entrée et la sortie des pétroliers. Des navires – dont l’un battant pavillon russe – sont séquestrés jusque dans l’Atlantique nord « pour avoir violé les sanctions étatsuniennes ». Trump laisse entendre qu’une nouvelle intervention militaire n’est pas à écarter.

De l’autre côté, le locataire du bureau ovale joue du violon. Au cours d’interventions minutieusement mises en scène, il assure que les Etats-Unis « travaillent très bien » avec la nouvelle dirigeante. Il la qualifie de « personne formidable », après leur « longue conversation ». Delcy est invitée à la Maison Blanche – il s’agirait d’un événement. Au Forum de Davos, Trump se fend d’un « j’étais contre le Venezuela, mais, maintenant, j’aime le Venezuela » ; à nouveau, il félicite « les nouvelles autorités » pour avoir accepté « un pacte » et la « coopération des Etats-Unis ».

Baisers de la mort. Les éloges de Donald à Delcy n’ont rien d’anodins. Il les calcule. Il les distille savamment. Il en rajoute. Quand il déclare que les Etats-Unis continueront à gouverner le Venezuela et à extraire indéfiniment du pétrole de ses énormes réserves, il souligne : « Le gouvernement provisoire est en train de nous donner tout ce que nous estimons nécessaire. » Il envoie ostensiblement le directeur de la CIA John Ratcliffe rencontrer la présidente. Même si ce dernier n’entre pas dans Caracas, tenant ses réunions sur le tarmac 4 de l’aéroport de Maiquetía, le terminal privé réservé à la présidence, la nouvelle fait son effet. Encore plus quand une « fake news » distille que le patron de la CIA a été décoré.

Pour Washington, il faut non seulement intimider et briser le ressort du chavisme, mais aussi casser son unité. Affaiblir le pouvoir. Semer la zizanie. Face à sa base radicale, mettre la présidente intérimaire en porte-à-faux, de façon à l’isoler.

A l’international, les idiots utiles de l’Impérialisme boivent du petit lait. Franck Gaudichaud, toujours sur Blast, enfonce le clou washingtonien : « Delcy a annoncé une collaboration compréhensive avec Trump et les Etats-Unis. On peut se demander jusqu’à quel point il y a eu négociation en amont, de quelle manière un secteur du madurisme a préparé cette nouvelle étape dans ce qui s’annonce comme un saccage colonial du Venezuela. » Quelle ténacité dans la malveillance ! Gaudichaud, somme toute, est sur le même ligne qu’Alain Bauer, l’ « expert sécurité » – terrorisme, Ukraine, Moyen-Orient, quartiers nord de Marseille, couloirs du métro, narcotrafic, Chine, ramassage des poubelles, etc. – de BFM TV et que Causeur, site d’extrême droite pour qui « des rumeurs avancent à présent » que Delcy « aurait pu n’être qu’une traîtresse, une gorge profonde de la CIA cachant bien son double-jeu [33]… »

Partie du Miami Herald en octobre 2025, bien avant l’enlèvement de Maduro, cette campagne de « fake news » est passée par New York, Washington, puis l’Espagne, pour venir se réfugier entre autres dans les pages du Guardian [34].

Sur la base de sources par définition anonymes, sans aucun fait précis pour l’étayer, court la thèse d’une trahison de Maduro au plus haut niveau. Delcy, son frère Jorge… Si l’on en croit l’agence Reuters ou France 24, même un « dur des durs » et chaviste historique comme le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello est supposé avoir discuté secrètement et conspiré avec des fonctionnaires du gouvernement américain pour « sortir » le chef de l’Etat. Le fait que Cabello n’ait pas été « capturé » en même temps que Maduro, susurre France 24, « génère des doutes tant à Washington qu’au sein de secteurs de l’opposition vénézuélienne ».

Petit rappel à l’intention des amnésiques et des malintentionnés : immédiatement après la tentative de coup d’Etat menée le 30 avril 2019 par le président autoproclamé Juan Guaido, Elliott Abrams, le « Monsieur Venezuela » du premier mandat de Trump, se montra très prolixe devant les médias internationaux : des « conversations secrètes », expliqua-t-il, avaient lieu depuis plusieurs semaines avec le président du Tribunal suprême de justice (TSJ) Maikel Moreno, le ministre de la Défense Padrino López, le directeur de la Direction générale du contre-renseignement militaire (DGCIM) Iván Hernández Dala, ainsi qu’avec quelques généraux (dont Manuel Cristopher Figuera, qui effectivement avait trahi). Tous s’étaient mis d’accord avec l’opposition et Washington pour renverser Maduro. Un porte-parole du département d’Etat confirma à l’Agence France Presse (AFP), sans donner de noms, que « des dizaines de prétendus très proches alliés de Maduro » membres de son premier cercle, avaient tenté les derniers mois de « négocier son départ » en contactant « des responsables gouvernementaux américains par plusieurs moyens ». Parmi eux, bien entendu, celui que l’on considérait déjà comme le numéro deux du « régime »… Diosdado Cabello [35] !

Puis on passa à d’autres manœuvres lorsqu’on se rendit compte que, en interne, la manipulation demeurait sans effets. Quitte à retenter le coup sept ans plus tard, en comptant sur l’absence de mémoire des éternels décervelés.

« L’ennemi travaille, a résumé Delcy Rodríguez, l’ennemi externe et l’extrémisme interne ; ils travaillent pour la division de notre peuple ; la meilleure réponse est le calme, la patience et la prudence stratégique. » Prise à la gorge par la brutalité de son agresseur, la République bolivarienne va devoir faire des concessions. Effectuer un repli. Ce n’est pas dans la tranquillité qu’il s’agit de gouverner, mais dans le brouillard de la guerre, dans les multiples chausse-trappes d’un quotidien en permanence bouleversé. Dans le cadre de la reprise des relations, Washington a nommé comme cheffe de mission à Caracas Laura Dogu. Tout un programme. Dogu était ambassadrice au Nicaragua en 2018, lors de la tentative de renversement du président sandiniste Daniel Ortega. Nommée en 2022 au Honduras, elle y a « pourri la vie » de la présidente de centre gauche Xiomara Castro.

Diplomatie, négociations, surprises… Trump n’a pas toutes les cartes en main. D’après lui, Caracas n’aurait plus son mot à dire sur l’exploitation de son sous-sol. « Vous traitez directement avec nous, a-t-il ordonné aux géants pétroliers, nous ne voulons pas que vous traitiez avec le Venezuela. » Sans la présence d’un quelconque représentant de la République bolivarienne, il a convoqué ces derniers pour leur demander d’investir 100 milliards de dollars afin de reconstruire l’infrastructure pétrolière vénézuélienne. Il s’agirait d’augmenter la production en dix-huit mois. A l’exception de Chevron, toujours présente sur place et autorisée à y travailler, la réaction a été des plus fraîches. Tandis qu’ExxonMobil marquait un fort désintérêt pour l’initiative, Conoco Phillips affirma : « Il serait prématuré de spéculer sur une quelconque activité commerciale ou investissement futur. » Compte tenu du contexte, le cadre légal d’un retour au Venezuela et la nature des contrats qui pourraient y être signés est des plus confus [36]. L’aspect paradoxal de la situation fut également illustré par un échange surréaliste entre Trump et Jeff Miller, le directeur général d’Halliburton. Comme le président américain lui demandait pourquoi l’entreprise de services avait quitté le Venezuela, ce dernier répondit : « A cause des sanctions, en 2019 ; sinon, nous avions l’intention d’y rester ! »

Dans les faits, un éventuel retour de multinationales étatsuniennes ou autres au Venezuela ne représenterait ni un changement fondamental dans la politique de ce pays ni une reddition sans condition. Comme celle d’Halliburton, leur absence est due avant tout aux mesures coercitives unilatérales imposées à toutes (sauf à Chevron, depuis l’administration Biden) par le gouvernement américain. Le seul point d’interrogation est dans quelles conditions – transparentes et positives ou imposées et fatales pour le pays – opéreraient ou opéreront-elles ?

Pour l’heure, Caracas et Washington auraient conclu un accord visant à augmenter les exportations d’or noir vers les Etats-Unis. De fait, dans une certaine opacité, la présidente intérimaire a annoncé : « Nous avons reçu des fonds issus de la vente de pétrole. Sur les premiers 500 millions de dollars, on a déjà encaissé 300 millions. »

En marge, et si aucun bateau pétrolier n’a quitté le Venezuela à destination de la Chine depuis le début du mois de décembre 2025, Delcy Rodríguez a annoncé la signature d’un tout premier contrat d’exportation de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour échapper aux radars de Washington, les détails techniques de l’opération et le nom du ou des partenaires internationaux n’ont pas été révélés.

Réforme partielle de la loi sur les hydrocarbures

Du fait du sabotage induit par les sanctions illégales, la production pétrolière a chuté drastiquement depuis une dizaine d’années. Les comptes de la compagnie nationale PDVSA à l’étranger ont été gelés. Ses actifs, tels Citgo Petroleum, sa filiale située aux Etats-Unis (3 raffineries, 4 000 stations-service), confisqués. Exclue du marché international, PDVSA n’a survécu qu’en commercialisant son pétrole à travers des réseaux alternatifs, opaques, quasi-clandestins, dans de très mauvaises conditions financières.

Exsangue, sans trésorerie, la compagnie n’est plus en mesure d’investir massivement. Le contexte n’étant plus celui qui prévalait il y a vingt ans, le Parlement, le 23 janvier 2026, a voté en première lecture une réforme partielle de la loi des hydrocarbures. Celle-ci s’inscrit dans la continuité de la loi anti-blocus promulguée et approuvée en octobre 2020 pour empêcher l’effondrement de la principale activité économique du pays. Supplantant les lois jusque là en vigueur, des Contrats de participation productive (CPP) ont alors permis un partenariat entre l’Etat vénézuélien et les capitaux privés de sociétés enregistrées dans des pays alliés tels que l’Iran, la Russie, le Qatar, la Chine et la Turquie.

La loi en cours d’approbation a pour objet de blinder et d’encadrer juridiquement les CPP. Si elle ne remet pas en cause la souveraineté et le contrôle de l’Etat sur les hydrocarbures, elle devrait permettre à des entreprises – d’Etat, mixtes ou privées – d’assumer la gestion intégrale, à leurs risques et périls, de la mise en exploitation de champs pétroliers encore non exploités (« greenfields ») ou dépourvus d’infrastructures en raison du blocus technologique. Ceux-ci nécessitent de forts investissements que les entreprises d’Etat, dans les conditions actuelles, n’ont pas la possibilité s’assumer.

Mettant un terme au monopole de PDVSA sur la commercialisation du brut, les entreprises privées pourront obtenir des autorisations pour vendre elles-mêmes leurs barils.

L’article 52 définit la redevance à 30 % sur les volumes d’hydrocarbures extraits, mais l’Exécutif national peut la réduire à 20 % pour les entreprises privées sous contrat ou à 15 % pour les entreprises mixtes lorsqu’il est démontré que le projet n’est pas économiquement viable avec le taux plein.

On peut le prévoir, cette réforme partielle générera un fort débat entre ceux qui (proches du pouvoir) la considéreront indispensable pour attirer des investissements, dynamiser le secteur et, malgré le blocus, relancer l’économie et les programmes sociaux ; ceux qui (à droite) lui reprocheront de ne pas aller assez loin ; et ceux qui (sur la gauche) dénonceront une « ouverture néolibérale » et une privatisation de facto – la loi permettant entre autres de recourir à des organismes d’arbitrage internationaux en cas de conflit.

Retiré de la politique, toujours respecté, l’ancien vice-président de Chávez (2010-2012), plusieurs fois ministre, Elias Jaua, a déclaré à ce sujet, analysant les circonstances et le moment : « Personne, au Venezuela, n’a le pouvoir d’agir autrement. Même si des divergences d’opinions peuvent être exprimées quant aux mesures prises, je crois qu’elles doivent l’être de manière responsable et sans dénigrement. »

Maintenir à tout prix le pays en paix. Caracas affirme avoir relâché, en plusieurs vagues, plus de 600 personnes emprisonnées pour des délits ou des crimes à caractère politique depuis décembre 2025 – les détenus pour crimes de sang ou activités liées au narcotrafic étant exclues de cet élargissement.

Le 25 janvier, à la télévision nationale, la présidente par intérim a appelé à trouver « des accords avec l’opposition » (…) Qu’il s’agisse d’un dialogue politique vénézuélien où ne s’imposent plus des ordres externes, ni de Washington, ni de Bogota ni de Madrid. Un dialogue politique nationalisé (...) qui soit pour le bien commun du Venezuela. » Si elle déclare que « le dialogue respectueux est le bienvenu » avec ceux qui pensent différemment, elle ajoute, sans citer de nom, mais tout le monde comprend : « Ceux qui cherchent à nuire et à faire le mal » doivent être « rejetés et exclus de la vie nationale (…) Ceux qui ont osé aller aux Etats-Unis pour les remercier d’avoir bombardé notre peuple ne méritent ni la dignité de ce pays ni celle de son peuple. »

De fait, l’infernal bras de fer se poursuit. Tandis que la République bolivarienne cherche ses marques et s’organise pour résister, l’agité de la Maison Blanche a exhorté Cuba à « accepter un accord avant qu’il ne soit trop tard ». Allié traditionnel de Caracas, La Havane est fortement tributaire des livraisons de pétrole vénézuélien à bas prix, lesquelles, blocus oblige, n’arrivent plus. Fort heureusement, grâce au courage de la présidente Claudia Scheinbaum, le Mexique se substitue partiellement à la République bolivarienne, empêchant l’île de couler. Toutefois, sur sa plateforme, Trump a republié un message reçu le 8 janvier, concernant le secrétaire d’Etat né de parents immigrés cubains : « Marco Rubio sera président de Cuba. » Ce que Trump n’a pu s’empêcher de commenter : « « Cela me paraît très bien ! »

Au secrétaire au Trésor Scott Bessent affirmant que les Etats-Unis « dirigent la politique du Venezuela » et que les membres du gouvernement ne font « qu’administrer le pays », « Delcy a sèchement répliqué, le 25 janvier : « Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit. (…) Nous en avons assez des diktats de puissances étrangères. Notre république a déjà assez souffert des conséquences du fascisme et de l’extrémisme (…) Le peuple vénézuélien n’accepte aucun ordre venant de l’extérieur. Le peuple vénézuélien a un gouvernement et ce gouvernement obéit au peuple. »

Il est vrai que, d’’emblée, Trump avait exprimé son odieux chantage : « Si elle n’agit pas correctement », le futur qui attend Delcy Rodríguez « sera pire que celui de Maduro. » Cette logique purement mafieuse vient d’être réitérée par Scott Bessent : « Si les dirigeants vénézuéliens reprennent leurs anciennes habitudes, lorsqu’ils verront les vidéos du président dans une cellule à New York, je pense qu’ils suivront les ordres des Etats-Unis », a-t-il cyniquement affirmé. Complété par le maton Marco Rubio : « Qu’il n’y ait aucun doute, comme l’a déclaré le président, nous sommes prêts à recourir à la force pour assurer une coopération maximale si les autres méthodes échouent. »

Qu’on ne s’y trompe donc pas. La lutte va être particulièrement âpre. C’est avec un pistolet sur la tempe que Delcy et ses « compañeros » vont devoir gouverner. Mais, le 15 janvier, lors de la traditionnelle reddition des comptes devant l’Assemblée nationale à laquelle elle travaillait encore avec Maduro six heures avant la séquestration de ce dernier, la présidente intérimaire a rappelé : « Dans les pires circonstances – un blocus criminel sans précédent dans l’histoire de notre république – le président Maduro m’a toujours dit : “Aie confiance dans le peuple, dans les communes, dans les conseils communaux, dans les agriculteurs, dans les pêcheurs, dans les hommes et femmes d’affaires vénézuéliens, dans les travailleurs des hydrocarbures, dans le syndicat productif du Venezuela.” » C’est ce qui explique entre autres que, bien que touchée au corps et dans l’âme, la République bolivarienne, loin de se rendre, fait face avec dignité.

Selon son fils, Nicolás Maduro a clamé depuis sa prison : « Nous allons bien, nous sommes des combattants ! » Le 11 janvier, nouveau message des deux otages : « Ayez confiance en Delcy, dans l’équipe qui dirige et en nous. »

En retour, Delcy : « Nous n’allons pas nous reposer une seule minute tant que nous n’aurons pas récupéré le président. »

En France, enfermée dans sa réalité virtuelle et ses formules toutes faites, la Vieille gauche indigne participe au lynchage moral et physique d’un dirigeant qui a été l’un des principaux artisans de la création de l’Union des nations sud-américaines (Unasur) et de la Communauté des Etats latino-américains et Caraïbes (Celac) ; qui a porté sur les fonds baptismaux, avec ses homologues humanistes, le concept d’une Amérique latine « Zone de paix » ; qui, depuis plus de dix ans, a dû résister à la déstabilisation interne et aux agressions de l’ « Occident collectif » ; et qui, avec Cilia, la « première combattante », croupit désormais dans les geôles de l’impérialisme.

Au Venezuela, se relayant – un jour les femmes, un autre les autogouvernements « comuneros », le suivant les personnels de santé, puis les motards, puis... –, en masse compacte le 23 janvier, les vagues de la mobilisation populaires clament leur indignation, leur rage, mais aussi leur inébranlable détermination.

Leales siempre, Loyaux, toujours,

Traidores nunca ! Traîtres, jamais !

Libérez Cilia Flores !

Libérez Maduro !

Illustration d’ouverture : Nicolás Maduro, président du Vénézuéla, à bord du USS Iwo Jima après son enlèvement par les États‐Unis. US Military / Wikimedia.